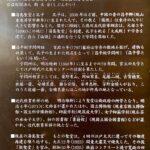

昌平坂学問所

江戸幕府の学校「昌平坂学問所」は「聖堂」とも言われた。元々は、幕府の文教担当林家の私塾であったが、元禄3年(1690)に五代将軍綱吉の文教奨励により、神田湯島の地に移された。孔子廟へ学寮が建てられ、孔子誕生の地にちなんで昌平坂と名付けられて「聖堂」と称した。

「昌平黌」と名付けられたのは、寛政の改革に際し、朱子学を正学として寛政9年(1797)のことである。正式に幕府の学問所とな理、庶民の入学は禁じ、幕臣・藩士らの子弟のみを教育した。やがて諸生寮を設置して陪臣・浪人も入学させたので、幕末の頃には諸国の優秀な人材が多く集まった。

安政5年(1858)7月18日、20歳の高杉晋作は初めて大都会・江戸に行く。8月に江戸に到着し昌平黌へ向かうのだが満員の為入学できず、他の私塾へ行くことになる。しかしそこは面白くなく2ヶ月ほどで辞めてしまった。ようやく入学が叶ったのは、11月4日。昌平黌に入学した20歳の晋作は、文学修業に打ち込む。

高杉晋作が「昌平黌」へ入学が叶ってすぐの頃、晋作は松陰先生からの絶好状に悩む。それは先般、松陰先生から江戸にいる門下生に送られてきた手紙「老中間部を暗殺するので協力せよ」に反対したことへの返事であった。「江戸にいる諸君は私と意見が違うようだ。とくに高杉はもっと思慮ある男とみていたが意外だった。」と書かれており、晋作は驚き落ち込むのだった。久坂も高杉もみな困惑した。

彼らはまだ二十歳そこらである、困惑した彼らは時期がまだ悪いので少し思いとどまる様に、師を諌める様な返書をしたのであった。先の手紙(絶好状)に、晋作はじくじたる思いで日々を過ごした。

翌、安政6年7月、師の松陰は江戸へ召喚されてきた。晋作は先の手紙の事もあり、獄中の松陰先生に尽くす。

牢名主へ渡す金子や差し入れなど師の為に精一杯尽くす。その時の松陰から晋作への手紙が残っている。「この災厄にあっている時、君が江戸にいてくれたことは、非常にしあわせであった。君の厚情は忘れない。」

10月17日高杉晋作は、松陰からの言葉を胸に師の身を気遣いながらも、充実した1年間余りの江戸留学を終えて長州への帰途につく。そして1ヶ月後の11月16日に萩に到着した。

しかしその時、自分が江戸を出立した10日後の11月27日に松陰先生が処刑された事を知らされ、悲しみに打ちのめされる。

「自分は松陰の弟子として、きっとこの仇を討たずにはおかないつもりだ!」師の死により門下生たちは奮い立ち、晋作の討幕への覚悟はこの時に決まった。(記述:山下正樹)

湯島聖堂