大阪

三蔵院高野寺 長州藩蔵屋敷跡

長州藩の「長州藩大坂蔵屋敷」は、現在の大阪中之島・常安橋渡る土佐堀通りと、なにわ筋の交差点北東の角にあった。現在では「三蔵院 高野寺」と言う寺が建っている。

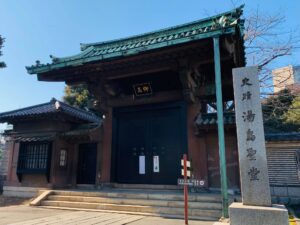

「三蔵院・高野寺」と「長州藩」との関係は深い。明治4年の廃藩置県の際に、「毛利敬親」がこの長州藩蔵屋敷の土地を高野山総本山「金剛峯寺」に寄進した。高野山は、「三蔵院」をこの地に移転し、毛利家歴代の藩主を永代に祀る事になった。それ以来、「三蔵院・高野寺」は「長州大師」と呼ばれるようになったのである。

この高野寺の並びに「長州藩邸」があり、今では「長州藩邸跡」の碑が建っている。長州の経済を支えた「防長四白(米・塩・紙・鑞)」の商品の多くは大坂市場に送られた。大坂藩屋敷の責任者を大坂頭人、大坂留守居役などと呼んだ。晋作の祖父・又兵衛春豊もこの役についている。

高杉晋作も大坂滞在の折はここ大坂藩邸に宿泊し、近くに流れる土佐堀川越しに、「一手に千両の花が咲く」と言われた堂島米市場など、経済の中心であった大坂の中之島を眺めていただろう。

「八月十八日の政変」の時には、この藩邸に七卿落ちの三条らがここに入り、そこから長州を目指した。「禁門の変」では、長州軍は海路、大坂藩屋敷に入り淀川を遡り京都に向っている。またこの界隈には「大村益次郎先生寓地址」の碑もある。

余談であるが、大阪駅が開業したのは明治7年であった。その初代大阪駅駅長は武藤正明だが、妻は晋作の妹・高杉タケである。

(記述:山下正樹)

三蔵院・高野寺

長州藩蔵屋敷跡の碑

大村益次郎寓居地跡の碑

現在の中の島

三蔵院